坑道(こうどう)とは鉱山や炭鉱で鉱物

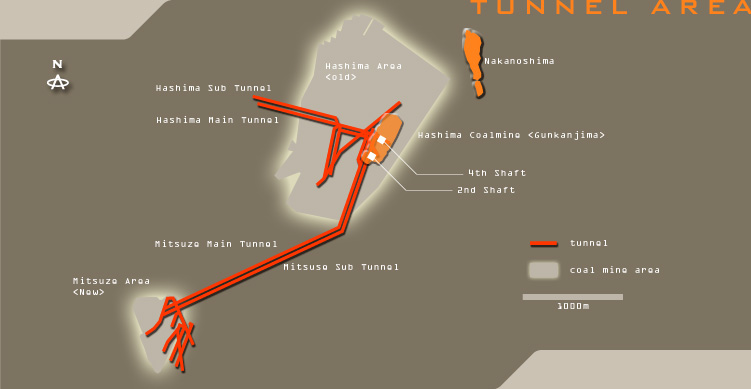

を採掘するためために掘られた穴の総称で、 端島炭鉱の海底には、地下1,000m以 上、周囲2km四方以上の広大な範囲に渡って幾本もの地底坑道が造られていました。 (下図参照)坑道内での作業は掘進(くっ

しん・坑道の掘り進み)・採炭(さいたん・

地底の石炭を採掘すること)・運搬(採掘 された石炭を地上まで運ぶこと)に大別さ れ、鉱員は竪坑(地上から垂直に地底に掘 られた竪穴)から坑底まで降り、そこから 人車(じんしゃ)とよばれる人員運搬車に 乗って平坦な坑底坑道を進み、更に斜めに 掘られた坑道を降りて採炭現場まで行き、 切羽(きりは)と呼ばれる坑道の最先端部 から石炭を採掘します。

『軍艦島〜失われた時を求めて〜』より引用

地層の中の石炭が含まれた堆積箇所を炭層(たんそう)といい、採炭はこの炭層に従って堀進められ、坑道内には落盤防止のため、古い時

代には坑木(こうぼく)によって、後年は鉄骨製の曲げアーチなどによって補強され、また坑内作業に必要な電力や圧搾空気を供給するため

の様々なパイプラインが張り巡らされていました。

総ての炭鉱の構造は基本的には同じながらも、炭層の状況や炭質によって各炭鉱独自の開発をしなくてはならないものでした。端島炭鉱の

場合は、炭質は最上級だったものの、炭層が急傾斜でガスの発生量が多大だったため、採炭技術は最も困難を極め、坑道の掘進にはことのほ

か様々な工夫を施さなくてはなりませんでした。元来の採炭地域(下図 Hashima Area)では、大正8年(1919)に、それ

まで端島炭鉱では不可能だと言われた長壁(ちょうへき)式採炭法と呼ばれる採炭方法を可能にし、生産量の飛躍的な増大に成功、また昭和

35年(1960)年以降の三ツ瀬採炭地域(下図 Mitsuze Area)は、それまでの採炭地域とは違い傾斜は緩いものの極めて

厚い炭層だったため、空気充填法と呼ばれる採炭方法を採用することによって成功を収めました。

『軍艦島〜失われた時を求めて〜』より引用

採掘された石炭を運び出す運搬では、極初期段階では人力による運搬で

したが、やがて大正6年(1917)に馬による運搬が適用されるよう

になり、その後昭和7年(1932)にエンドレス運搬と呼ばれる炭車

がついたロープをエンドレスに回して運搬する方法に切り替わっていき

ます。

そしてスキップ卸し(左写真)と言われる、自動での積込や排水が可

能な運搬機になり、最終的には昭和11年(1936)殆どの炭鉱で採

用されていたベルトコンベア運搬にとってかわり、以降閉山までこの方

法で運搬されました。

因みに地上に露出した石炭を採掘する場合は露天掘りと言われ、大がかりな坑道を造る必要はありませんでした。端島で最初に石炭が発見 されたのは岩礁に露出した石炭だったので、当時漁師が行っていた<磯堀り>はこの露天掘りにあたります。

端島坑断面図